鰐陵日記

応援練習

4月15日から23日にかけて、応援練習が行われました。石高生としての伝統と誇りを継承すること等を目的に行っているものです。新入生は応援練習を乗り越えることで、逞しい自主自律の精神を体得するとともに、校歌・生徒心得綱領・エール等を覚えます。

対面式・部紹介

4月9日(火)、1 年生と2・3年生が初めて顔合わせをする『対面式』と『部紹介』が行われました。『対面式』では生徒会長と応援団長より歓迎の言葉が送られた後、新入生代表の挨拶として1年B組の川口莉歩さん(石巻中出身)が、これからの学校生活へ向けての抱負を述べました。『部紹介』では、各部より1分程度の紹介動画を流したり、活動内容について説明したりしました。

令和6年度入学式挙行

4月8日(月)、『宮城県石巻高等学校 令和6年度 入学式』が挙行され、186名 の新入生(第99回生)が新たな学校生活の始まりを迎えました。新入生代表 宣誓は1年A組の松川佳世 さん (蛇田中出身)によって行われました。

デラウェア大学視察について

宮城県の姉妹都市であるアメリカ合衆国デラウエア州のデラウエア大学が、2024年度から宮城県の高校3年生対象の指定校推薦制度を始めることになりました。

そこで本校英語科教員が2024年1月22日~28日に、現地に視察に行き、デラウェア大学とはどういう大学なのか、デラウェア州とはどんなところなのか、説明を受けてきました。

詳しくはこちらから動画を御覧下さい。

↓↓↓

「デラウェア大学視察動画」

2024石高行事予定(Googleカレンダー版)をアップしました。

2024年度版の石高の年間行事予定(Googleカレンダー版)をアップしましたので、よろしくお願いします。

こちらからご覧になれます。

↓↓↓

2024石高行事予定

「学生版 from VOICE」プログラムについて

「学生版 from VOICE」プログラムとは、三菱電機と本校が共同開発した探究学習授業パッケージのことです。

METoA GinzaとKYODO NEWS PRWIRE、それぞれのウェブページで詳細が紹介されています。ぜひ御覧ください。

本校の探究活動(木材加工体験会)について

『石巻かほく』で、本校生徒の探究活動における木材加工体験会が取り上げられました。

詳しくはこちらをご覧ください。

2025年度(令和7年度) 教育実習生の申し込みについてアップしました。

くわしくは「卒業生の皆様へ」をご覧ください。

鰐陵書道展

下記のとおり、鰐陵書道展が開催されます。ぜひ御来場ください。

鰐陵バスケ部(Crocodile’s) 活動報告

3月9日(日)の午前中に石巻中学校男子バスケ部、午後からは万石浦中学校女子バスケ部と合同練習を実施しました。

前半は本校の部活動メニューを中心に実施し、後半はゲーム形式や本校のトレーニングを実施しました。

中学生にとって少しでも実りある時間だったことを願い、高校生は中学生との関わりが今後の学校生活や部活動に生かせることを願います。

今後も様々なカテゴリーとの関わりが出来たらと思います。

鰐陵バスケ部(Crocodile’s) 活動報告

3月3日(日)に石巻地区の高校1年生女子(参加選手19名)を対象とした合同練習会を本校体育館で実施しました。

本校の部活動メニューを中心に実施したため、他校の選手は慣れない部分も多くあり、戸惑いや難しさを体感しながら取り組んでいましたが、段々と工夫してコミュニケーションも取りながら実施している様子に変化しました。

また本校の選手は、練習内容を他校の選手へ上手に伝える難しさを経験することが出来て、今後に生かせるきっかけとなりました。

今後も自校の部活動の領域を超えて、他校との関わりや様々なカテゴリーとの関わりも含めて、石巻地区のバスケットが盛り上がれば良いと感じました。

鰐陵バスケ部(Crocodile’s) 活動報告

2月25日(日)に石巻を拠点に活動している社会人バスケットボールクラブ「IKC」の方達を講師としてお呼びしてスキルクリニックを実施しました。

併せて、石巻を拠点に活動している地域クラブチーム「PROGRESS」の選手達も共に参加しました。

4つのエリアに分けて、それぞれの講師の方達から事細かに指導を受けて、今後に生かせる知識や考え方を学ぶことが出来ました。

普段、関わりの少ない社会人の方達からの指導で、バスケットのスキルのみに限らず、コミュニケーション向上にも繋がったと思います。また、中学生との関わりでも多くのことを吸収している様子が見られました。

今後もカテゴリーの垣根を越えて、バスケットボールのスキル向上のみならず、社交性や人間力向上にも繋がればと思います。

石高通信3月号

図書情報部より、「石高通信3月号」を発行しましたので御覧下さい。

石高通信2月号

図書情報部より、「石高通信2月号」を発行しましたので御覧下さい。

石高生が「まきぼら」に参加しています。

高校生が石巻地域でボランティア活動する「まきぼら」がはじまりました。

まきボラとは「石巻で自分の好きを見つける」をコンセプトにした、高校生と地域をつなぐボランティアプログラムです。高校生が石巻地域(石巻市・東松島市・女川町)の企業やNPOにボランティアとして参加することで、「地域の良さ」を知るきっかけになったり、新しい体験をすることで「自分の好き」が見つかるきっかけになるプログラムを提供しています。(「まきぼらホームページ」より)

その「まきぼら」の記事が河北新報に掲載され、本校生のコメントも紹介されておりますので、是非御覧下さい。

河北新報の記事:https://kahoku.news/articles/20240305khn000014.html

「まきぼら」には、自ら参加を希望した本校生が25名参加しており、「まきぼら」参加者の約半数が本校生です。

お世話になっている事業所の皆様、地域の皆様、ありがとうございます。

令和5年度宮城県高等学校文化連盟賞受賞と表彰式

美術部1年 川綱奏多さんが、令和5年度宮城県高等学校文化連盟賞を受賞しました。

文化連盟賞とは高校生の優れた文化活動に対する顕彰です。

令和6年2月14日(水)ホテル白萩で表彰式が行われました。

詳しくは宮城県高等学校文化連盟のホームページをご覧ください。

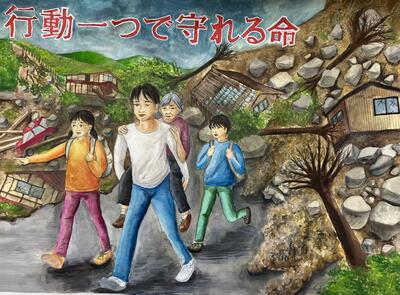

第39回防災ポスターコンクール 全国入選

美術部1年 川綱奏多さんが、第39回防災ポスターコンクールで全国入選しました。

内閣府防災HPをご覧ください。

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/poster/39prize/39_3.html

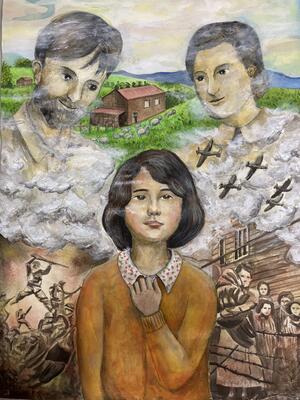

令和5年度 第35回読書感想画コンクール 優良賞

美術部1年 川綱奏多さんが、令和5年度第35回読書感想画コンクールで優良賞を受賞しました。

卒業証書授与式

3月1日(金)、本校体育館において第76回卒業証書授与式が挙行され、厳かな雰囲気の中で176名の卒業生が新たな旅立ちの時を迎えました。卒業生代表の答辞を前生徒会長の3年D組熊谷陽道君が行い、「みんなと一緒に挑戦し、駆け抜けてきた3年間を誇らしく思っています。」等と述べました。